10月17日 千栄小学校4年生の皆さんと星見の会を行いました。

当日は雲一つない快晴。

そのせいか、寒い…。

用意したのは

反射望遠鏡D=130mm 焦点距離f=650mm (経緯台)

屈折望遠鏡D=100mm 焦点距離f=800mm (赤道儀)

みなさんが来るのを待ちます。

担当のスマホにナイトモードが無くて残念ながら観望の様子の写真はありません…。

10月17日 千栄小学校4年生の皆さんと星見の会を行いました。

当日は雲一つない快晴。

そのせいか、寒い…。

用意したのは

反射望遠鏡D=130mm 焦点距離f=650mm (経緯台)

屈折望遠鏡D=100mm 焦点距離f=800mm (赤道儀)

みなさんが来るのを待ちます。

担当のスマホにナイトモードが無くて残念ながら観望の様子の写真はありません…。

2月11日から、菱田春草記念室 第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-を開催しています。展示から、いくつかの写真をご紹介します。

mono-300x134.jpg)

日本美術院正員の写真 明治31年10月 原本複写

上段右から岡倉天心、西郷孤月、山田敬中、春草、寺崎広業、下村観山。上段の一番左が横山大観。前列には橋本雅邦もいます。日本美術院創設時の集合写真で、主要作家の勢ぞろいです。

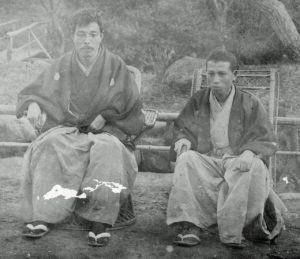

大観と春草(部分) 明治30年代半ば 原本複写

籐椅子に座る大観と春草をうつします。この時期のふたりは常に行動を共にしていました。地方漫遊時の撮影かと考えられます。

五浦での制作風景 明治40年8月頃 原本複写

五浦の日本美術院研究所における制作風景。手前より木村武山、春草、大観、観山。観山の後方にある部屋では岡倉天心が座して指導を行っていました。

新しい日本画を目指して、同じ志をもって共に描き、学び、呑み、明治の時代を駆け抜けた日本美術院の作家たちの交友の様子は、当時の写真からも知ることが出来ます。

菱田春草記念室 常設展示菱田春草記念室第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-は3月12日まで。ぜひご覧ください。

(菱田春草記念室担当)

2月11日から、菱田春草記念室 第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-を開催しています。展示中の作品をご紹介します。

春草の通夜の際に、日本美術院の僚友 横山大観、下村観山、木村武山、寺崎広業、川合玉堂が寄せ描きした作品です。この5人は、約半年後に開催された春草追悼展に合わせて屏風作品を描き、その売り上げを春草の遺族に寄贈しました。春草にとっての彼ら、彼らにとっての春草、と画家たちの交友を想像することができます。

菱田春草記念室 常設展示菱田春草記念室第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-は3月12日まで。ぜひご覧ください。

(菱田春草記念室担当)

2月11日から、菱田春草記念室 第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-を開催しています。展示中の作品をご紹介します。

山は仰角度に、水の流れは俯角にとらえ、霧の空間で二視点の調和を試みています。本作は下村観山の作品との対幅になっています。

春草の作品と比べると、より遠近感を意識した空間表現をとっています。2作は同時期の制作ではありませんが、朦朧体の画風を用いて統一感のある対幅に仕上がっています。表現をくらべてみることで、先鋭な春草/手堅い観山と、制作姿勢の違いが分かります。

菱田春草記念室 常設展示菱田春草記念室第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-は3月12日まで。ぜひご覧ください。

(菱田春草記念室担当)

2月11日から、菱田春草記念室 第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-を開催しています。展示中の作品をご紹介します。

奥行きや空気を描いた朦朧体期の研究の様子を伝えます。近景と遠景を霞によって二分し、それらを雁の列でつないでいます。理知的な春草らしい構成です。この作品は現在は横山大観の作との対幅になっています。

こちらは大観らしい大胆な構図の作品です。構図は連続しており、対幅の面白味を示した作品です。しかしこの作品は、昭和初期の段階では別の大観の作との双福であった記録が残っています。いつ春草大観の対幅となったのか。研鑽を共にした2人の、同じ志と異なる個性を示した、謎の対幅作品です。

菱田春草記念室 常設展示菱田春草記念室第40期 画家たちの研鑽-春草と美術院-は3月12日まで。ぜひご覧ください。

(菱田春草記念室担当)

2月8日は「コト八日」の日です。飯田下伊那では、この日の前後に「コト念仏」や「大将荒神」、それらとセットで「コトの神送り」などと呼ばれる行事がおこなわれます。

4日におこなわれた上久堅原平の「コト念仏」は、3年ぶりの開催でした。地元の小・中学生6名が15時から20時にかけて、集落内の家、神仏などに念仏を唱えてまわりました。地域の人たちが、子どもたちに「寒いで気を付けてね」「もう少しだで」などと声をかける様子は心が暖まります。

また8日には千代の田力の「コトの神送り」を見学しました。田力では、隣の野池から笹竹を受け継ぎ、龍江の大屋敷との境まで送り継ぎます。昔は子どもたちだけでおこなっていたようですが、今は小学生に加えて、各家から一人ずつ出ています。

コトの神送りは、疫病など集落内の災厄を追い払う行事ですが、それらと向き合ってきたのは今の人たちだけではないことを実感します。

(民俗担当)