|

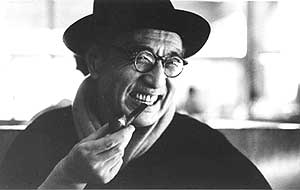

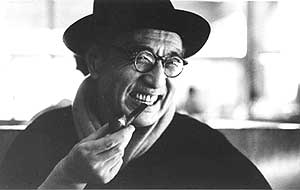

| 珍しい笑顔の写真(1953年頃) |

飯田市・リンゴ並木詩碑の建立記念式典(1962.11.23) |

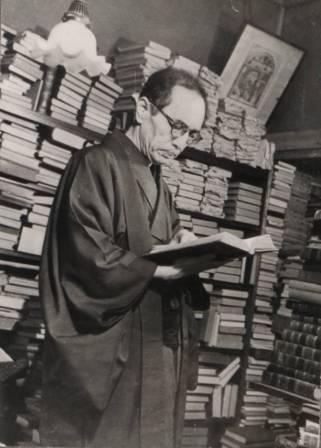

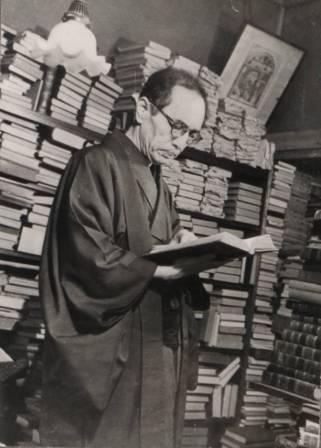

蔵書に囲まれる日夏耿之介 |

■日夏耿之介コレクションについて

日夏耿之介コレクションは、生前に日夏が愛蔵した書画、文具類830点、原稿・書簡類約2000点によって構成されています。現在、当コレクションは飯田市美術博物館に収蔵され、付属の日夏耿之介記念館および本館の飯田市美術博物館で逐次公開されています。

| お気に入りの道具に囲まれる日夏耿之介 |

日夏愛用の道具類 |

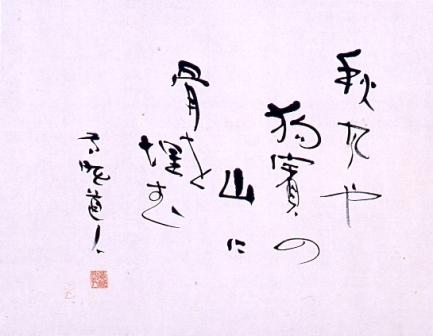

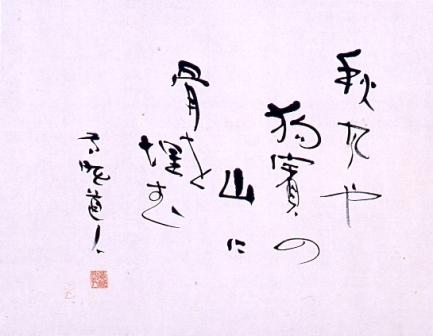

日夏耿之介「秋風や」 |

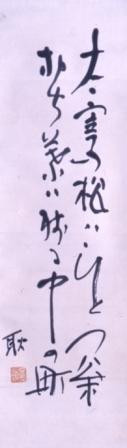

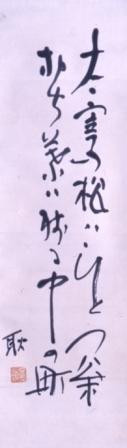

日夏耿之介「太宰の松」

|

日夏耿之介は、風雅な文人でもありました。

書斎に籠もると、執筆等創作活動に入る前には徐にお気に入りの器で一杯の玉露を喫し、仕事に飽きると骨董を愛玩し、時には漢詩や俳句、短歌を詠み、ペンを墨筆に持ち替え愛用の硯で墨を擦り、その歌を書き記したりしていました。

床の間には、生け花や調度品などとともに敬愛する文人たちの軸を掛けてはながめ、しばし物思いにふけっていました。日夏に永年私淑した松下英麿(中央公論編集者・評論家)の言葉を借りれば、この風雅な骨董趣味は、「精神的安息を得るための最良の妙剤」であり「精神的生活姿勢の原点」でした。

| 津田青楓 日夏耿之介像 1940年頃

|

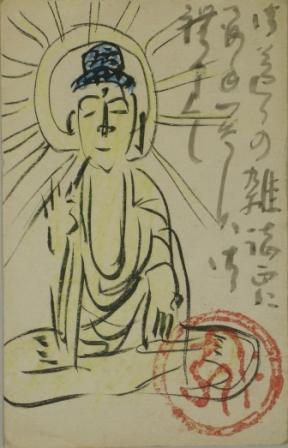

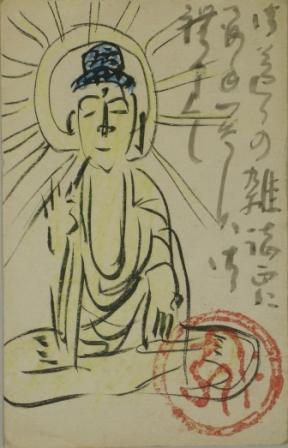

白隠慧鶴 大燈国師像 江戸時代

|

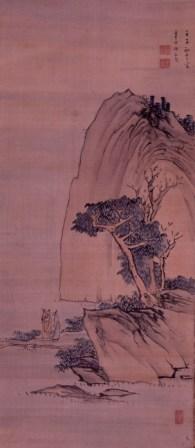

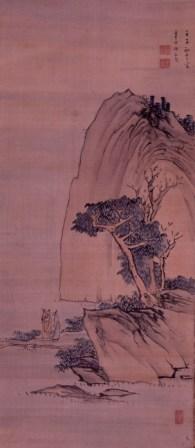

佐竹蓬平 山水人物図 江戸時代

|

日夏は昭和15年頃(1940)より、画家の津田青楓らを中心とする月一回の骨董愛好家の集まり「雑炊会」(のち「おけら会」)に参加しました。このことは日夏の骨董趣味に拍車をかけました。

日夏は、文人的素養を備えた多芸な人々を好みました。日夏が好んだのは、同郷の先達や伊那谷を来訪した著名人の書画だったようです。佐竹蓬平、原蓬山、富岡鉄斎、白隠慧鶴、太宰春台、岩崎長世等々、彼らはいずれも伊那谷に生を受けたか、あるいは来訪した人物であり、書画、詩歌、学問などを嗜みつつ諸国をめぐった自由人でした。

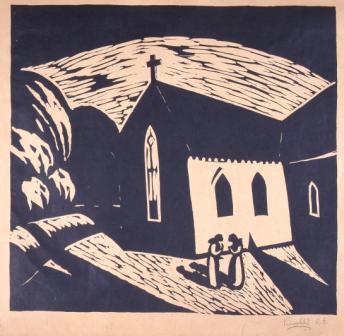

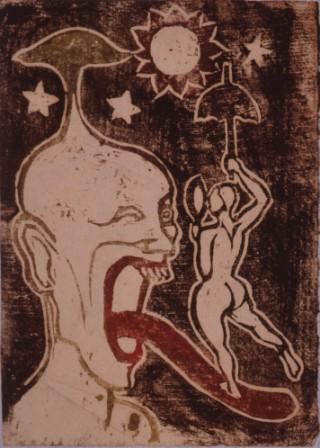

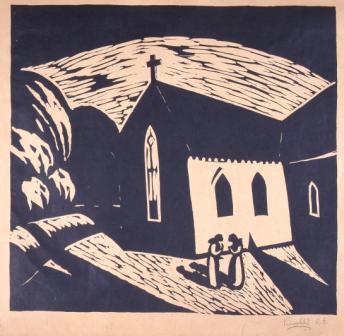

| 長谷川潔 トラピスト修道院礼拝堂 1916年 |

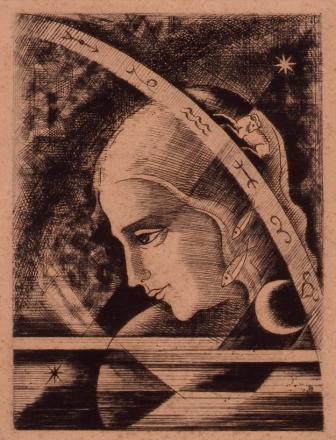

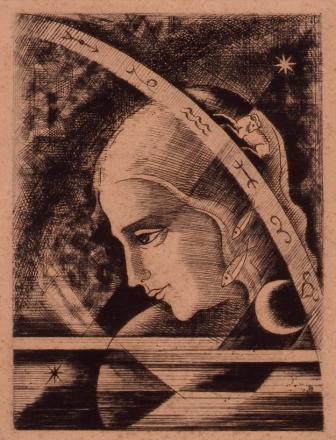

長谷川潔『日夏耿之介定本詩集』(黄眠帖)挿絵

1927年

|

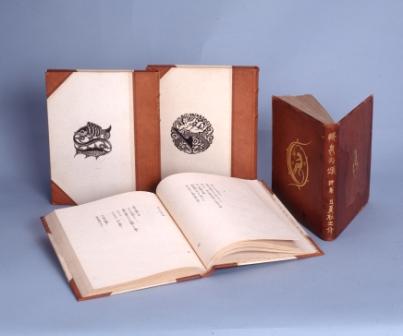

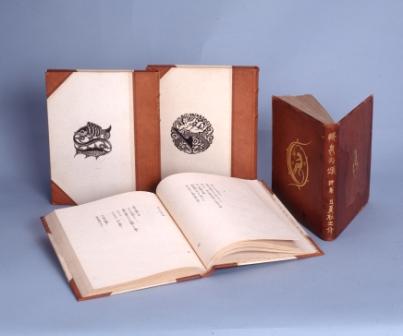

日夏耿之介『轉身の頌』 1917年 |

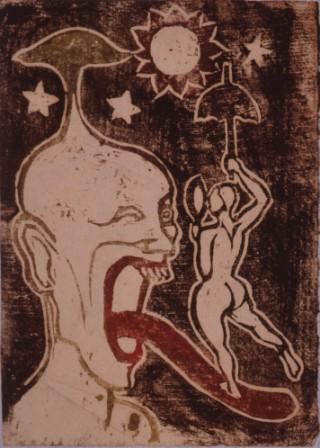

日夏の著書の挿絵・装幀は、長谷川潔(銅版画家 1891-1980)の手によるものです。

長谷川は、大正7年にフランスに渡ったのち、亡くなるまで帰国しませんでしたが 日夏との交友は渡仏後もずっと続けられました。当館における長谷川の作品は、長谷川が復活させたマニエール・ノワール(メゾチント)による独特な味わいを持った銅版画ほか、挿画を手掛けた限定本や初期の木版画も含まれています。なかには長谷川が日夏のために贈ったことが分かるサイン入りのものもあります。

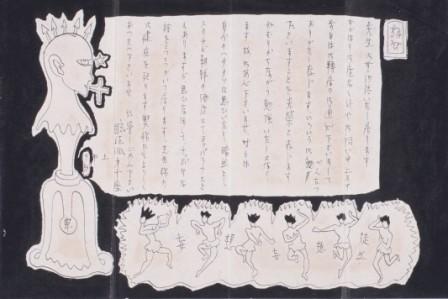

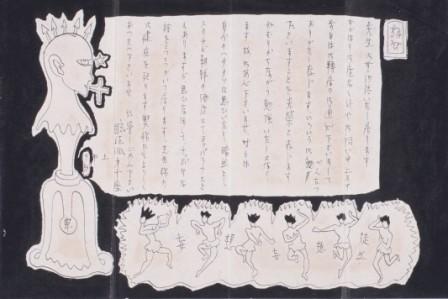

| 谷中安規 日夏耿之介宛書簡 1940年 |

谷中安規 妄想(F) 1925年頃 |

幻想的で奇怪な版画を数多く生み出した“風船画伯”こと谷中安規(版画家 1897-1946)。実現はしませんでしたが、谷中は、日夏の著書の挿絵を手掛けるべく、出版社を通じて日夏と知り合うことになりました。

日夏の手元に残った谷中の作品は、彼の版画人生のなかでも最初期の作品が集中しています。「エロ・グロ・ナンセンス」の風潮を色濃く反映した一連の「妄想」シリーズは、初期の代表作といえます。

| 會津八一 日夏耿之介宛書簡 1940年 |

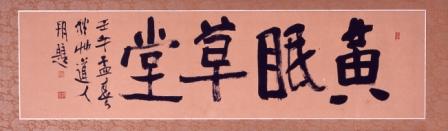

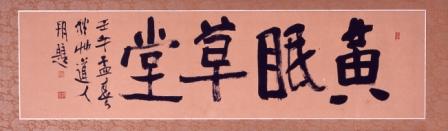

會津八一 扁額「黄眠草堂」 1942年 |

會津八一(歌人・書家・美術史学者 1881-1956)は早稲田大学文学部で教鞭をとる同僚でもありました。また書や歌を通じても交流がありました。

|